L’hôpital Esquirol

Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne

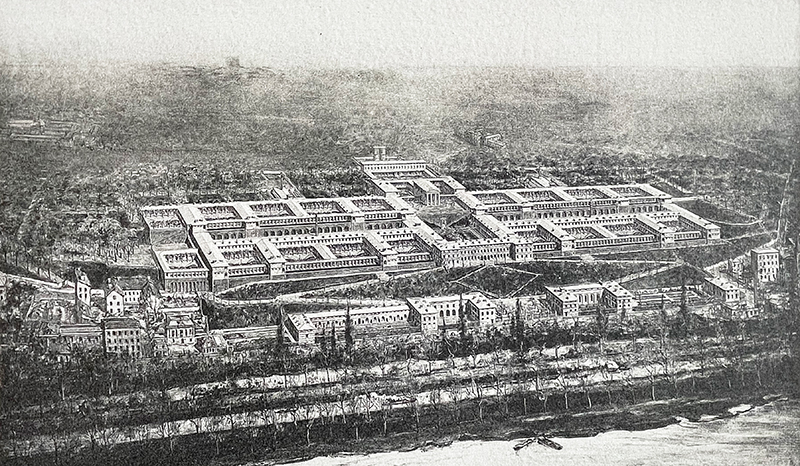

Vue panoramique de la maison de Charenton – Phototypie de Bertaud frères extraite de l’ouvrage de Charles Strauss, La Maison nationale de Charenton, 1900-In-4

La maison royale de Charenton

En 1641, les frères de la Charité fondent à Charenton (aujourd’hui partie devenue la ville de Saint-Maurice) une maison de santé destinée à accueillir des malades pauvres. Les fonds proviennent d’une donation faite par Sébastien Le Blanc, contrôleur des guerres de Louis XIII. A partir de 1660, la maison accueille des aliénés transférés depuis l’hôtel-Dieu à Paris jugé trop encombré. A partir de 1732, la maison royale de Charenton accueille également de riches pensionnaires incarcérés par lettre de cachet et emprisonnés dans des quartiers séparés.

L’hôpital Esquirol : l’entrée basse et à l’arrière les bâtiments administratifs sur le premier plateau

La direction calamiteuse de l’abbé de Coulmiers

Fermée lors de la suppression des ordres religieux pendant la Révolution, la maison rouvre en 1798. Devenu laïc, l’hôpital est confié à un régisseur général, l’abbé de Coulmiers, ancien supérieur du couvent des Prémontrés. Totalement despotique, Coulmiers met en place le régime de la douche, du bain-surprise et des gilets de force pour contraindre les personnes agitées. Il est démis de ses fonctions en 1814 et remplace par Roulhac de Maupas, un ancien avocat.

L’hôpital Esquirol : les bâtiments administratifs sur le premier plateau

Un prisonnier célèbre, le marquis de Sade

Le libertin et débauché homme de lettre Donatien, marquis de Sade (1740-1814), était enfermé par lettre de cachet à partir de 1777 au donjon de Vincennes, puis ensuite détenu à la forteresse de la Bastille. A partir du 4 juillet 1789, il est transféré et incarcéré à Charenton une première fois jusqu’au 3 avril 1790, date à laquelle il est libéré. Puis de nouveau arrêté en 1801 suite au scandale provoqué par la parution des volumes jugés pornographiques de son œuvre Justine, il est emprisonné à Saint-Pélagie, puis à Bicêtre, et finalement transféré à Charenton en avril 1803. Il y restera enfermé jusqu’à sa mort en 1814.

L’hôpital Esquirol : la chapelle sur le deuxième plateau

L’âge d’or de l’hôpital de Charenton

En 1824, l’aliéniste Jean-Etienne Esquirol (1772-1840), disciple de Philippe Pinel, est nommé directeur de l’établissement. Il est considéré avec ce dernier comme le père de la psychiatrie. Commence une période d’activité intense qui va contribuer à la renommée internationale de l’hôpital Esquirol. Plusieurs aliénistes célèbres s’y succèdent : Moreau de tours, Archambault, Ritti.

L’hôpital Esquirol : la chapelle

Une reconstruction complète

En 1834, Esquirol décide d’entreprendre la reconstruction complète de l’ancienne maison de Charenton pur pouvoir accueillir environ 300 malades, hommes et femmes séparés. En conséquence, les bâtiments édifiés aux XVIIe, XVIIIe et au début du XIXe siècle vont tous être démolis au fur et à mesure, remplacés par ceux encore visibles aujourd’hui.

L’hôpital Esquirol : l’un des préaux

Une acropole néoclassique

Menés de 1838 à 1886 en deux tranches, les travaux sont confiés à l’architecte Emile Gilbert (1793-1874) auquel succède à sa mort son gendre Arthur-Stanislas Diet. Grand admirateur de l’Antiquité et de l’art grec, Gibert conçoit un vaste ensemble de bâtiments néoclassiques aux allures d’acropole, considéré à l’époque comme un modèle d’architecture rationaliste. Avec ses terrasses soutenues par des murs rustiques en pierre et un système de rampe, le site emprunte à celui du temple de la Fortune à Palestrina près de Rome, visité par l’architecte.

L’hôpital Esquirol : les bâtiments administratifs

Des bâtiments aérés et ensoleillés

Adossé au bois de Vincennes et dominant la Marne qui coule à ses pieds, l’hospice s’organise en « quartiers » organisés sur deux plateaux successifs. Orientés au sud, ils bénéficient d’un bon ensoleillement et d’une vue magnifique sur la vallée. Au centre de la composition, les bâtiments de l’administration occupent le plateau inférieur, la chapelle le plateau supérieur. De plan basilical paléochrétien, celle-ci est décorée à l’intérieur de fresques peintes par Louis-Antoine Riesener et Alexandre-Dominique Denuelle. En 2023, la chapelle, nécessitant de coûteux travaux de rénovation, est lauréate de la Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril.

L’hôpital Esquirol les bâtiments administratifs

Une composition symétrique

La composition de l’hôpital est symétrique : le secteur des hommes occupe la partie gauche des deux plateaux, celui des femmes la partie droite. Chaque quartier est organisé en de multiples préaux en U dotés d’un jardin entouré de portiques à colonnes toscanes et se terminant en terrasse au sud. Ce type de plan en grille permettait de répartir par quartier les malades selon leur genre et leur degré de folie.

L’hôpital Esquirol : le parc

Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne

En 1920, une maison maternelle nationale y est créée mais l’établissement conserve sa vocation psychiatrique. En 1973, l’hôpital est rebaptisé hôpital Esquirol, puis il est classé MH en 1998. En 2011, l’hôpital Esquirol et l’hôpital national de Saint-Maurice fusionnent pour former les hôpitaux de Saint-Maurice. Ils sont spécialisés en psychiatrie et en soins de suite et réadaptation (SSR) de l’adulte et de l’enfant. Avec le centre hospitalier Les Murets à la Queue-en-Brie, ils forment les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne. L’accès aux sites des hôpitaux de Saint-Maurice est libre (extérieurs uniquement).

Pour l’architecte Emile Gilbert, voir également l’Hôtel-Dieu.

Accès en transports en commun : prendre la ligne de métro n° 8 et descendre à la station « Charenton-écoles » puis prendre le bus n°111 direction « Champigny-Saint-Maur RER » et descendre à l’arrêt « Hôpital National de Saint-Maurice » (10 minutes de bus).

L’hôpital Esquirol : les murs de soutènement en pierre rustique

Source :

Guide du patrimoine Ile-de-France, sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos, Hachette, Paris, 1992.

Adresse : 12-14 rue du Val d’Osne 94410 Saint-Maurice

Métro :

Arrondissement :

Téléphone :